Le Son et l'Idée, épisode 1 : The Strokes, de la désinvolture à la lucidité nihiliste

La musique résonne autant qu'elle pense. À travers ses riffs, ses silences et ses refrains, se cache une manière d'appréhender le monde de la même façon que certains grands concepts. J'écoutais un énième morceau des Strokes quand j'ai eu cette épiphanie. Je me suis donc intéressée à leur discographie comme on aborde un texte de philosophie. De là est né Le Son et l'Idée.

Chaque artiste, ou groupe, porte sa vision du réel et toutes les notions philosophiques qu'elle comprend (liberté, vérité, beau...). Certains, de façon consciente ou non, la mettent en scène. Je pense notamment à Radiohead et leur quête d'absolu proche de la métaphysique ainsi qu'au libertarisme subversif du Velvet Underground. Chez d'autres, il faut chercher dans les accords, les mélodies et les paroles, l'idée. Ainsi, les groupes de rock ne sont plus seulement perçus comme des formations musicales mais également comme des laboratoires existentiels.

Avec nonchalance et ironie, The Strokes incarnent ce dialogue entre rock et pensée tout en représentant le nihilisme d'une génération désabusée en quête de sens. Julian Casablancas comme un anti-héros existentialiste, lucide, cynique et conscient du vide qu'il serait incapable de combler si l'envie l'en prenait. Is this it ?

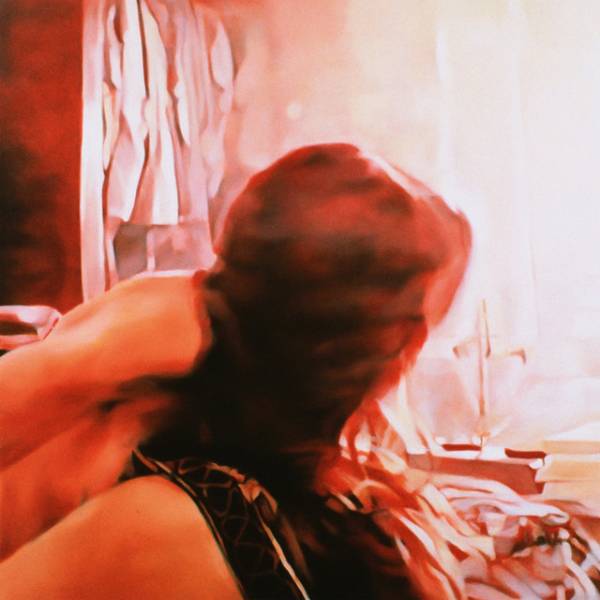

Au début des années 2000, The Strokes font un coup d'éclat : ils ressuscitent le rock avec un son brut et minimaliste. Déjà, le nom du groupe promet un poème ambigu entre violence et délicatesse, soutenu par la sensualité de la pochette du premier album dont le titre pose une question existentielle presque banalement. Les cinq membres, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Julian Casablancas, Fabrizio Moretti et Nikolai Fraiture sont détachés, blasés et portent une froideur élégante, celle du désenchantement qu'on retrouve dans leur musique. Derrière cette nonchalance s'expriment l'ennui, la désillusion et la vacuité du plaisir.

"Can't you see I'm tryin'? I don't even like it/I just lied to get to your apartment" ("Is this it ?")

"To me, my life, it don't make sense" ("Barely Legal")

"The world is over, but I don't care" ("Alone, Together")

Le détachement et la lassitude s'intensifient avec Room on Fire (2003), la destruction intérieure d'un monde clos, un feu sans échappatoire.

"I wanna be forgotten/And I don't wanna be reminded" ("What Ever Happened")

"I don’t want to change the world/I just want to watch it go by" ("Under Control")

Les Strokes sont lucides, ils constatent la mort du sens sans encore chercher à la dépasser, ils s'en amusent presque ou s'en accommodent. D'un point de vue philosophique, il s'agit de nihilisme passif au sens nietzschéen. Pour résumer, c’est regarder le néant et se contenter de hocher la tête, sans chercher à le remplir. Quand on écoute Julian Casablancas, on l'entend contempler le déclin, agir sans but, désirer sans y croire, tel un dandy postmoderne.

L’énergie vitale du groupe repose sur une ironique conscience du vide dissimulée derrière le style. Certes, rien n'a de sens mais on peut être élégant dans le néant. L'indifférence désinvolte devient alors esthétique sans pour autant cacher le néant existentiel.

Si le nihilisme passif ouvre la voie, les trois albums suivants expriment le vide de façon plus claire avec une lucidité douloureuse. En effet, le son se complexifie autant que les textes deviennent introspectifs et sombres. First Impressions of Earth (2006) considère l'homme sans essence, condamné à exister et à se définir sans repère tout en se confrontant au vide pour lui donner du sens. C'est l'album le plus existentialiste de la discographie. Soit, choisir soi-même comment se planter dans un monde qui n'attend rien.

"Well, I don't feel better when I'm fucking around" ("Heart in a Cage")

“I’m just a little bit caught in the middle, life is a riddle, can’t solve it” ("Juicebox")

On ressent une prise de conscience aiguë de l'absurdité de la vie et de ses limites. Dans "Ask me Anything", Julian Casablancas répète “I’ve got nothing to say", conscient qu'il n'a rien de grandiose à déclarer, il embrasse le vide sans illusion, ce qui est totalement camusien.

Et à mesure que le groupe se fragmente, que les sons deviennent plus synthétiques avec Angles (2011) et Comedown Machine (2013), une vérité perce : la fatigue d'exister. Sentir sur ses épaules la liberté et le vide en même temps, devoir décider de sa vie alors que rien ne l'oblige vraiment.

"I'm just tryin' to find a mountain I can climb" ("Machu Picchu")

"What are the reasons to find more?" ("You're So Right")

"Living in an empty world" ("Games")

"Silently obsessed with death/Just like anyone, I guess/Tryin' for the perfect life/End up being in denial" ("Metabolism")

"I tried to believe in fate" ("Comedown Machine")

Julian Casablancas pourrait se contenter d'être un acteur du vide mais à travers son désir de se créer une place, il rejette l'indifférence passive, démarche au cœur de l'existentialisme.

Après une longue absence, The Strokes font leur retour en 2020 avec The New Abnormal. La désinvolture est devenue maturité et le cynisme acceptation. Le désenchantement s'est apaisé. Le titre de l'album évoque l'idée existentialiste d'un monde sans repères où la normalité est devenue étrange.

Les morceaux de l'album traduisent cette acceptation douce et une résilience désabusée où l'absurde est observé. Les thèmes majeurs sont le changement sans volonté de revenir en arrière, l'aliénation de l'individu par des structures déshumanisées, le passage du temps sans illusion. L'album ne propose aucune solution, il expose la condition humaine avec lucidité et nostalgie.

"The deeper I get, the less that I know/That's the way that it go" ("Brooklyn Bridge")

"Don't expect the truth/This is a fantasy/I fight that feeling too" ("Eternal Summer")

"I can't escape it/I'm never gonna make it out of this in time/I guess that's?just?fine" ("At the Door")

Si on revient vers Nietzche, on peut parler de nihilisme actif, c'est-à-dire réaliser que la vie n'a pas de sens mais chercher à en créer un à travers de nouvelles valeurs. Et ici, il s'agit de la musique elle-même. La composition devient un acte de liberté : les Strokes choisissent d'être et de faire malgré le non-sens. Ils produisent plutôt que de subir le vide qui devient alors leur matériau.

Le Son et l’Idée se confondent désormais. Après avoir traversé l'ennui, le cynisme et la désillusion, The Strokes atteignent une forme de sérénité en sculptant le vide. Ce chemin de la conscience, du nihilisme ironique puis lucide à l'existentialisme esthétique, nous rappelle que la lucidité ne met pas un terme à la beauté mais peut en être le commencement. L'existentialisme, c'est de ne plus comprendre le monde mais le vivre. La musique devient alors un acte d'être : une manière de se tenir debout dans le chaos en faisant du son un équivalent du sens.

Peut-être que je surinterprète les textes et les intentions du groupe, la limite entre génie et branleur est parfois floue. Mais n'est-ce pas cela la philosophie ?